e‑BioMed : prévenir les chutes, le stress et l’endormissement

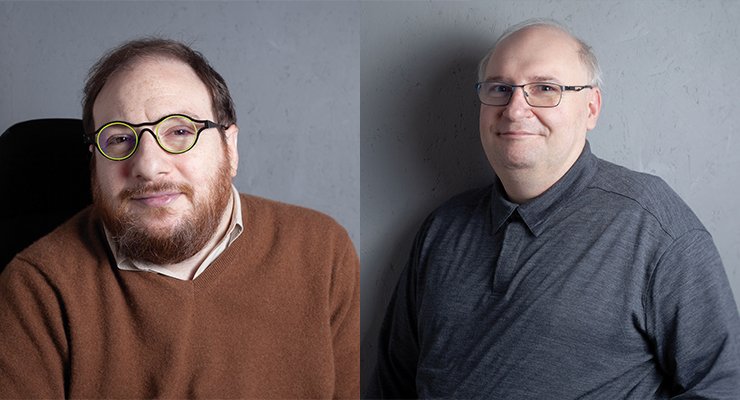

Enseignant-chercheur à l’UTC, Dan Istrate est responsable de la chaire eBioMed dédiée aux outils biomédicaux connectés. Rattaché également à la chaire, Vincent Zalc est ingénieur d’études CNRS.

Le lancement de la chaire ? « C’est à l’initiative de Sorbonne Université que la chaire fut créée en 2014 afin d’unir les compétences en matière d’e‑Santé. eBioMed est rattachée au laboratoire BMBI UMR 7338 », relate Dan Istrate.

Les axes de recherches de la chaire ? « Le premier concerne l’équipement de domicile de personnes âgées. Il s’agit de pouvoir suivre à distance tout ce qui a trait aux données physiologiques afin de pouvoir réagir rapidement en cas de besoin. Un suivi permettant de prévenir le risque de chute, mais aussi de contrôler l’état de personnes souffrant de maladies chroniques en captant des signaux d’alerte », explique-t-il.

Les outils utilisés ? « On essaie de combiner différents types de capteurs intégrés à l’environnement. Ainsi, pour la localisation, on va utiliser des détecteurs de mouvement. On va surtout traiter l’environnement sonore afin de détecter, pas nécessairement la parole, mais les sons nous permettant d’identifier les activités de la personne et notamment son état », souligne-t-il.

« Les sons à répertorier peuvent être d’origines diverses. Il peut s’agir de l’apparition d’une toux, d’une respiration forte ou encore d’éternuements. Autant de symptômes qui sont à risque notamment pour une personne âgée. Un cri révélerait une situation de détresse comme un robinet qui coule un peu trop longtemps indiquerait que la personne ne peut se lever, etc. », ajoute Vincent Zalc.

Des outils destinés non seulement à déceler des événements telle une chute par exemple mais surtout à anticiper leur survenue. « Ainsi, on peut imaginer qu’une personne commence à subir une perte d’autonomie si elle fait moins de mouvements dans une pièce ou pour passer d’une pièce à l’autre », estime-t-il.

Des dispositifs qui s’avèrent utiles dans d’autres situations et notamment dans les résidences pour personnes âgées. « Nous avons notamment travaillé avec l’entreprise Legrand sur les EHPAD. Face à la pénurie de personnel, l’équipement des chambres permet ainsi d’optimiser l’utilisation des ressources existantes », précise Dan Istrate.

Autres domaines de recherches explorés au sein de la chaire ? La détection du stress ou la détection précoce de l’endormissement lors de la conduite. « De nombreuses études montrent qu’un stress chronique est non seulement dangereux dans le cas de maladie chronique telle l’hypertension mais peut aussi générer d’autres maladies. Grâce à des informations telles que le rythme cardiaque, la conductivité de la peau, la contraction des muscles du dos, etc., nous espérons développer un dispositif, une montre par exemple, de mesure du niveau de stress en continu. Enfin, le dernier axe de recherche concerne la détection précoce de l’endormissement lors de la conduite, un travail mené avec CoreForTech, une start-up lilloise », conclut-il.

MICRO-ORGANES SUR PUCE

Le partenariat entre l’UTC et Tokyo University ne date pas d’hier. En témoigne la création de la chaire internationale dont Cécile Legallais et Éric Leclerc sont les cotitulaires.

Intitulée « Disruptive Organoids Technology », la chaire internationale a été créée, en 2021, dans le cadre de la collaboration entre le BMBI d’une part et le LIMMS, une unité mixte du CNRS et de l’Université de Tokyo, d’autre part. Pourquoi ? « La création de la chaire répond à la nécessité de consolider la collaboration entre les deux partenaires autour de la construction et la validation de ces micro-organes sur puce et, plus particulièrement, de l’étude du syndrome métabolique. Appelée “maladie du 21e siècle”, elle combine obésité, diabète et bien d’autres désordres métaboliques », explique Cécile Legallais.

Parmi les objectifs de la chaire ? « Il s’agit, tout d’abord, d’évaluer in vitro des solutions thérapeutiques pour les patients atteints de ce syndrome mais aussi de mener des études pour comprendre les mécanismes et les interactions entre organes dans cette maladie. L’idée est d’essayer de reproduire un modèle dans nos dispositifs microfluidiques afin de comprendre la genèse de la pathologie », ajoute-t-elle.

Pourquoi l’Université de Tokyo ? « D’une part, nous sommes tous les deux intéressés par les applications thérapeutiques futures, d’autre part nous avons des compétences complémentaires dans le développement de ces organes sur puce, en particulier dans l’étude du foie », conclut Cécile Legallais.